【② - ①を拡大しました -亜高山帯~高山帯の林縁や道沿いに生える 】

【③エコーラインの下方に雪渓がありました(08:57)】

【④ - ③を拡大しました - 案内板の文字は「室堂」に見えます】

【⑤ミヤマリンドウ〈深山竜胆〉(リンドウ科)高山帯の湿った草地に生える。右側はシナノオトギリ】

【⑥ - ⑤を拡大しました - 高さ5-10cm。】

【⑦高山帯の湿った草地に生える】

【⑧花は小さな漏斗形で、長さ、径ともに約1.5cm】

【⑨ネバリノギラン〈粘り芒蘭〉(ノギラン科)高さ15-30cm。亜高山~高山帯の草地に生える。】

【⑩ - ⑨を拡大しました - 花は約7mm。花被片が合着して先がすぼまる壺形になり】

茎の上部や花序が粘る。

【⑪チングルマ〈稚児車/別名イワグルマ〉(バラ科)エコーラインの下り初めでは、すべて果実でした】

【⑫ - ⑪を拡大しました - 花が終わると、紫褐色を帯びた羽毛状の毛をもつ果実ができる】

【⑬私たち3人は、晴れ男と晴れ女ですから…09:16(友人撮影)】

【⑭エコーラインを下っていくうちに花盛りの大群落がありました】

【⑮ - ⑭を拡大しました - 高さ5-10cmの落葉小低木で、幹は地を這う】

【⑯葉は2~5対の小葉からなる奇数羽状複葉で、やや厚く光沢がある】

【⑰花径約2cm】

【⑱ミヤマキンバイ〈深山金梅〉(バラ科)高さ7-15cm。花径約2cm。葉は3小葉からなる。】

高山帯の砂礫地や道沿いの日当たりの良い所にかたまりになって生える。

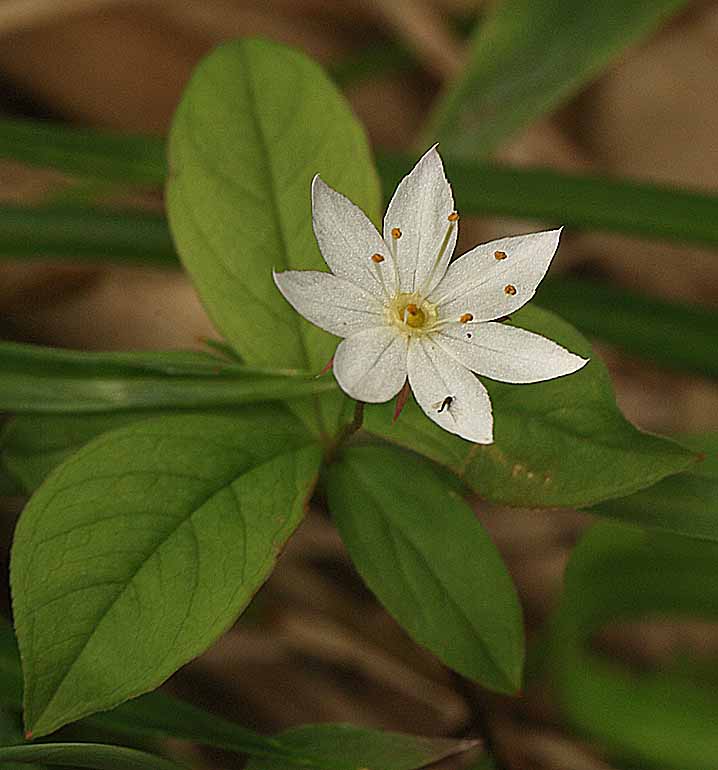

【⑲ツマトリソウ〈褄取草・妻取草〉(サクラソウ科)高さ10-20cm。花径約1.5-2cm。】

名は花冠の先端が薄い紅色に縁取られることに由来するが、そうならない個体も多い。

【⑳合弁花であるが、花冠はふつう7裂し、離弁花のように見える】

【㉑ホソバノキソチドリ〈細葉の木曽千鳥〉(ラン科)高さ15-30cm。花は幅約5mm。】

亜高山帯~高山帯の草地や林縁に生える。

|

【㉒距は約1.5cmで、下向きまたは前方にやや湾曲する】

【㉓ ウラジロハナヒリノキ〈裏白嚏の木〉(ツツジ科)高さ10-50cmの落葉小低木。有毒植物。】

【㉔ - ㉓を拡大しました - 花は壺形で長さ約5mm】

ハナヒリはくしゃみのことで、葉を粉末にして鼻に入れるとくしゃみが出るのでこの名がつけられた。

【㉕ヒメクワガタ〈姫鍬形〉(オオバコ科)群生していました】

【㉖ -㉕を拡大しました -登りで見たのは花冠が白色でしたが、淡青紫色です 】

|

【㉗葉は対生しほとんど無柄。花冠は深く4裂し、淡青紫色。】

【㉘ニッコウキスゲ〈日光黄菅/別名ゼンテイカ〉(ワスレグサ科)高さ60-80cm。】

【㉙花径約7cm。白山では標高2000~2400mの草原に多く見られる。】

【㉚アカモノ〈別名イワハゼ・岩黄櫨〉(ツツジ科)高さ10-20cmの常緑小低木】

|

【㉛花は釣鐘形で、長さ約8mm。淡紅色のたて筋が入ることが多い。】

山地帯~高山帯の林縁や道の縁などに生える。

|

* * * * * * *

室堂~甚之助避難小屋(1970m)へのルート、エコーラインでは、高山植物が途切れることなく

見られました。

気温も風も心地よく、撮っていた時は感じなかったのですが、画像の整理をしていて、

標高2000m以上の所で快晴、日射が相当強かったということが分かりました。

光沢のある葉の表面や葉先はテカテカ光って、修正を試みても、私の技量ではご覧のここまででし

たが、でも、生き生きと咲き競っていた高山植物の様子はそのまま表現できていると思います。

エコーラインで撮った高山植物は、あと数種あり、「8月2日 - その3」を書きます。

|